杨姗莹 吕婵 岑戎

(上海中医药大学附属曙光医院内镜室 200021)

【关键词】胃肠出血;小肠间质瘤;胶囊内镜检查;诊断

【DOI】

10.3969/j.issn.1008-7125.2016.08.016

【病例】患者女性,54岁,以“反复解黑便3年,加重l d”于2015 -08 -03人院。患者人院当天无明显诱因解黑便1次,量约300 9,糊状,有血凝块,伴腹痛、心悸、头晕、乏力、面色苍白,无恶心呕吐、呕血,无黑朦、晕厥,拟“消化道出血原因待查”收住人院。

追问病史,患者近3年无明显诱因反复解黑便,每隔6-9个月发作一次,发作期每次黑便量约50 - 2009,病程中多次住院行胃镜、结肠镜、数字减影血管造影( DSA)等检查,均未发现明显活动性出血;胶囊内镜检查提示小肠血管畸形待排;小肠镜检查示小肠散在血管显露(上镜),小肠黏膜大致正常(下镜)。每次住院予禁食、制酸(质子泵抑制剂)、止血(酚磺乙胺、蛇毒血凝酶)、补液等对症支持治疗,粪便转黄后出院。患者既往体健,否认高血压、冠心病、糖尿病等慢性疾病史,否认传染病史,否认手术、外伤史,否认食物、药物过敏史,否认家族遗传性疾病。

入院体检:体温36.5℃,脉搏108次/mm,呼吸15次/min,血压110/55 mm Hg(l mm Hg =0. 133 kPa),贫血貌,全身浅表淋巴结未及肿大,心肺听诊无明显异常,腹平软,左上腹轻压痛,无反跳痛,肝脾肋下未及,肠鸣音5次/mm.双下肢无水肿。

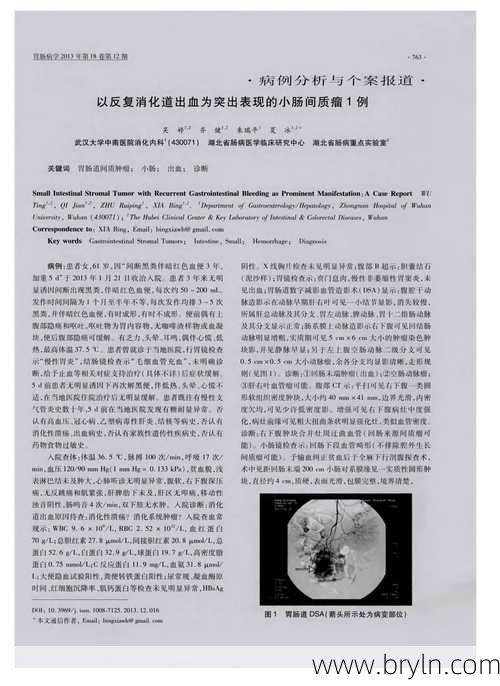

辅助检查:血常规:白细胞5. 13×l09/L,中性粒细胞67. 2%,血红蛋白66 g/L,CRP 25 mg/L;粪隐血:++++;凝血功能、肝肾功能正常;肠系膜上动脉、肠系膜下动脉造影、消化道动脉造影均未见明显异常;上腹部CT:胰体、尾部稍饱满,肝内多发小囊肿;上腹部MRI:肝脏多发囊肿;胃镜:慢性浅表糜烂性胃窦炎;结肠镜:结直肠未见明显异常。结合病史以及多次常规消化内镜检查未见明显活动性出血,虽然既往胶囊内镜、小肠镜检查均未提示阳性结果,但仍高度怀疑小肠出血,故再次行胶囊内镜检查。检查结果:03:02:07-03:16:11可见一直径约5.Ocm的隆起型病灶,病灶表面凹陷,可见溃疡形成(图1)。据此再次行小肠镜(上镜)检查,探及病灶并以金属夹定位后,转外科手术治疗。术中于距Treitz韧带40 cm处见一直径8 cm的肿块,行小肠部分切除+吻合术(图2)。术后病理:小肠间质瘤(高危型),肿瘤位于黏膜下,浸润肠壁至浆膜处,肿瘤灶性坏死,可见核分裂像,双侧小肠切缘均未见肿瘤累及。免疫组化标记:CD117(+),CD34(+),vimentin(+),SMA(+),S-IOO(一)。术后患者恢复良好,未再出现黑便、血便。

图1 胶囊内镜检查见隆起型病灶,表面溃疡形成

图2 手术切除病灶大体表现

讨论:

长久以来,小肠被认为是内镜检查的盲区,常规内镜检查方法无法观察到大部分小肠,而胶囊内镜的问世给小肠检查提供了一种全新的方法,因其具有安全、无创、患者无痛苦、病变检出率高等优点而被推荐作为小肠疾病的首选检查方法[1-2],对小肠出血的诊断率高达60%-80% [2-4]。然而,胶囊内镜在体内的运行不受人为控制,不能按需要改变其运行速度和拍摄角度,因此连续拍摄到的图像在一定程度上具有随机性且为一过性,存在一定的漏诊风险,尤其易遗漏孤立的单个病灶。因此,对于高度怀疑小肠疾病的患者,如首次胶囊内镜检查无阳性发现,建议重复检查。本例患者因长期反复消化道出血多次住院治疗,多次胃镜、结肠镜、DSA检查均未发现明显活动性出血,胶囊内镜检查亦无阳性发现,但仍高度怀疑小肠疾病引起的消化道出血,经复查胶囊内镜探及病灶。

引起小肠出血的常见病变包括小肠血管发育不良和畸形、溃疡、肿瘤、黏膜糜烂、克罗恩病、息肉、憩室等[5-6]。本例患者引起长期反复消化道出血的病因为小肠间质瘤。胃肠道间质瘤( gastrointestinal stromal tumors,GISTs)是一组最常见的起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,其概念由Mazur等[7]于1983年首次提出。小肠是仅次于胃的GISTs好发部位,小肠间质瘤占GISTs总数的20% - 30%,起病隐匿,临床表现无特异性,多与肿瘤部位、大小、恶性程度有关,常见症状和体征有消化道出血、肠梗阻、腹痛、腹部包块等[8-9]。临床实践中常有因消化道大出血行急诊手术而确诊为GISTs的病例,因此对于不明原因消化道大出血患者,应考虑小肠间质瘤可能。

GISTs对传统放、化疗均不敏感,根治性手术是最有效的治疗方法,术后应根据肿瘤是否完整切除、是否发生肿瘤破裂、出血以及肿瘤大小、部位、核分裂像等因素评估复发风险,对于肿瘤完整切除的高危患者,建议采用伊马替尼或其他酪氨酸激酶抑制剂行术后辅助治疗[8]。临床试验证实,在肿瘤完整切除的中一高危复发风险GISTs患者中,伊马替尼可显著提高术后1-3年无复发生存率,降低死亡风险[10]。

综上所述,原发性小肠肿瘤临床表现缺乏特异性,对于不明原因消化道大出血患者,应考虑小肠肿瘤可能;特别是对于常规消化内镜检查结果阴性而高度怀疑小肠疾病的患者,如首次胶囊内镜检查未发现异常,应考虑到胶囊内镜检查存在因客观原因而遗漏病灶的可能性,有必要重复检查以帮助临床医师尽快明确诊断,采取合理治疗。

【参考文献】略

来源:选自医学空间战略合作伙伴《胃肠病学》2016年9月第21卷第8期,由“医学空间”小编整理编辑,转载请标明出处!原创不易,跪求珍惜~

发表评论